ARTIGOS

Um homem

18 de maio 2022

Por Noemi Jaffe para Blog da Companhia

Em New Bedford, cidadezinha do interior de Massachussets, que já foi a segunda cidade mais rica dos Estados Unidos, por causa da extração do óleo de baleia, abundante por lá – a cidade é um porto, de onde partiam os barcos baleeiros no século XIX e, por isso, tem grande quantidade de portugueses e açorianos – encontrei um sebo. A cidade, hoje, é uma das mais pobres de um estado muito rico, onde ficam Boston e Harvard, só para citar alguns exemplos. Uma cidade pequeníssima, com população majoritariamente conservadora, casas de madeira pintadas de branco e muitas reminiscências de Herman Melville, que morou por lá e de Moby Dick, que também deve ter morado pelas redondezas. As principais atrações são o porto, de onde se avista o nome Nantucket, nome mítico e que nos lança para dentro de um livro, mas que está lá, à nossa frente e o fantástico Museu das Baleias, um prédio enorme, com inúmeros esqueletos de inúmeras baleias, o maior barco baleeiro em museu no mundo inteiro, memórias da época de ouro da pesca e tantas, mas tantas histórias e objetos baleísticos, que o visitante sai de lá com vontade de mergulhar, de sonhar com baleias e de sair num daqueles barcos atrás de uma aventura errante pelo mar.

Mas foi lá que encontrei um sebo, pelo qual, a princípio, não dei nada. Mas, sendo um sebo, subi. Uma entrada estreitíssima, escadas mais estreitas ainda, que davam para uma porta lateral, velha e carcomida. Dentro, prateleiras de madeira meio bambas, livros espalhados pelo chão, mas todos misteriosamente bons. Digo misteriosamente porque eles não eram de um bom óbvio, mas imprevisto. Shakespeare com Marx, James Joyce com Humboldt, livros sobre a história da pesca com mapas antigos, Modigliani com Nathaniel Hawthorne. Nada era descartável, nenhum best seller, tudo num silêncio de quem nem se importa muito em ser comprado e se satisfaz em pertencer àquele lugar, naquelas companhias.

O dono, um senhor de uns setenta anos, narigudo, com a cabeça baixa, lendo, unhas sujas, que, quando eu perguntei se ele tinha postais, apareceu com uma pilha de postais velhos e os foi visitando comigo, um por um e se surpreendendo com cada um deles, como se não os conhecesse ou às paisagens que a pilha ia descortinando. Olha, um Rembrandt, gosto muito desse pintor, você conhece? Olha, Philadelphia, faz décadas que não vou para lá. Essas conchas, como são bonitas as conchas. Selecionei seis e ele cobrou 1 dólar por todos. Dei uma nota de vinte e ele me deu o troco em dinheiro, que tirou de uma carteira gasta, transbordando de notas. Estou aqui há quarenta anos. Venho de manhã, vendo alguma coisa e às cinco volto para casa. Passo o dia lendo. Quando disse que o sebo era lindo e especial, ele me agradeceu sem ênfase, mas com uma expressão de reconhecimento tão sincera, que fiquei feliz junto com ele pelo que ele tinha construído.

De tarde, da janela do hotel, eu o vi trancando o sebo, encurvado e saindo pela rua arrastando um carrinho de feira cheio de livros. Andava pela rua como um Jonas e pensei que, provavelmente, ele dormiria dentro da boca de uma das baleias do museu, que fica a três quadras dali.

Já em Nova Iorque, no olho do furacão consumista, lembrei dele. Não vou falar a besteira esperada: esse homem dribla o capitalismo. Mas eis que sim, vou falar a besteira esperada: o tempo desse homem, como o tempo das baleias, fez uma cama na minha alma. Uma cama, um vale, um recife e me prometi lembrar dele, sempre que não tiver tempo para nada.

https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Um-homem

Ano grilo

21 de janeiro 2022

Por Noemi Jaffe para Blog da Companhia

Um ano que começa é uma cigarra. Ele, como ela, quer cantar até morrer, quer cantar inutilmente, sem pensar como ou quando canta, nem o porquê. O canto chega a ensurdecer e zumbe até parar do mesmo jeito como começou, do nada. Quando vamos ver, lá por final de fevereiro, ele está esvaziado, só a carcaça jazendo vazia em cima da mesa de cabeceira. Devagar ou rápido, depende da pessoa e das circunstâncias, o ano vai, de casca oca de cigarra, se transformando em formiga. O corpo morto e ocioso vai ressuscitando em forma de tarefas: preciso, devo, sigo, prossigo, produzo, obedeço. O que antes era labirinto sem portas, caminhos perdidos, vira caminho linear, na direção de um objetivo comum e certeiro: alimentar a rainha e contribuir para a devida construção de um formigueiro sólido e semelhante a todos os outros que estão sendo construídos perto e longe do meu. Ou melhor, do nosso.

Talvez um grilo, no meio do caminho entre uma cigarra e uma formiga, tenha ficado observando o antagonismo entre suas colegas e tenha sorrido com o canto da antena: fêmeas tontas, ou isso ou aquilo, oito ou oitenta, e tenha pensado que as coisas não precisam ser “nem tanto ao mar, nem tanto à terra”. Como no apólogo de Machado de Assis, em que, na competição entre a agulha e a linha, quem vence é o alfinete, que jaz onde o colocam, sem ansiar pela festa nem se orgulhar pelo trabalho bem feito, também o grilo parece se satisfazer com o silêncio sábio de um filósofo e se queda quieto. Talvez o grilo seja o quê, julho, novembro? Esses meses iminentes, em que nem fazemos e nem deixamos de fazer as coisas, cuja grande parte fazemos apenas porque fazemos, sem entender bem o motivo. Afinal, é preciso acordar e fazer: coisas, compromissos, tarefas, compras, cuidados, resoluções, limpezas, organizações. Tudo para, no final do dia, dormirmos satisfeitos: hoje eu fiz. E dizemos ao parceiro: hoje eu fiz. O parceiro responde: que bom, você fez.

O grilo é, também, o dia 12 ou 26 de cada mês, quando já se começou faz algum tempo ou ainda sobra um tanto para o dito final. Um dia meio rede, meio braço de sofá, que não é nem deixa de ser, quando tanto faz organizar uma planilha ou tomar três cervejas. Quem sabe os dois?

Desejo um ano que já comece em junho, terminando em setembro e que depois de setembro recomece agosto, concluindo em março. Desejo que haja mais dias 12 em cada mês. Que não se pense em começar ou terminar e que a gente possa ser uma cigarra que não morra tão logo ou uma formiga que, inopinadamente, prefira um desvio à trilha euclidiana. Que se possa fazer coisas que não servem a nada nem a ninguém e que se possa dormir sem ter “feito” nada.

https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Ano-grilo

Bichos medrosos e friorentos

14 de outubro 2021

Por Noemi Jaffe para Blog da Companhia

Embora seja escritora – ou talvez por isso mesmo – sempre tive dificuldades com os códigos. Posso dizer que demorei uma vida inteira, cerca de 60 anos, para aprender como, quando e, principalmente, de que forma utilizá-los de maneira equilibrada. Sempre me senti como uma exilada ou estrangeira, errando as falas, dizendo o que não devia ou no momento errado ou para a pessoa errada ou do jeito errado. Oscilava entre uma sinceridade desnecessária, que podia magoar o interlocutor; uma espontaneidade exagerada, que soava inadequada para certas circunstâncias; um uso de termos rebuscados em situações coloquiais ou o contrário e entre a maneira como me dirigia impertinentemente a pessoas importantes, com excesso de familiaridade e a famosa “cara de pau”. Sofri muito por esses deslizes e, por outro lado, também conquistei coisas inesperadas e surpreendentes. Sempre fui considerada meio louca e as pessoas com quem convivo se acostumaram – quando gostam de mim – com um jeito estabanado e “poético”. As que não gostam só reiteram sua impressão de que sou meio esquisita. Agora, aos sessenta anos, percebo que estou aprendendo melhor os truques da contenção, dos silêncios e das horas certas. É difícil, cansativo, mas bom. Tem me causado menos problemas e não preciso abrir mão do meu “gauchismo” por causa disso.

Mas nunca pude imaginar que não saberia, em absoluto, reconhecer códigos da minha língua. O que tem acontecido, nos últimos três anos, no governo desse proto- Coringa, é que a língua se rompeu: não se trata mais de um código comunicativo, informacional, estético, intelectual e afetivo. A língua, agora, é, ela também, não mais do que uma arma. Apontam-se as palavras, atira-se na direção do alvo e matam-se ou ferem-se os interlocutores. A língua se tornou violência e máscara. Pior: máscara da máscara. É como se tivessem sido extintos os trocadilhos, as ambiguidades, as metáforas, as nuances, as camadas múltiplas de significação. Na língua-espingarda, o que conta é a mira. Um mundo sem nuances é um mundo sem linguagem e um mundo sem linguagem é a morte do humano. A sensação que tenho é a de que até o fake é fake e que a metáfora se transformou em uma caixa de Pandora, de onde só saem monstros caretas e pérfidos. A possibilidade da palavra de transformar corpos e mentes, de revelar e inaugurar nomes e coisas parece ter murchado e a palavra assiste, pasma, ao poder tomar o lugar da potência.

Meus amigos e família me advertem: não é possível continuar se assombrando diariamente, se já se sabe qual é o jogo. Nada mais deveria me surpreender. Mas não adianta. Sigo pasmada, não diariamente, mas a cada hora, com mais um novo assassinato do que, para mim, significa a comunicação. Eu, sempre atrás de etimologias, sempre buscando formas possíveis de superar o vazio entre palavra e coisa, assisto incrédula ao rasgo irreversível entre ética e estética, entre origem e uso, entre significado e significante. A língua se tornou pura arbitrariedade e tudo pode ser tudo: democracia pode querer dizer ditadura, liberdade pode querer dizer prisão e verdade pode querer dizer mentira. A língua a serviço. Ela, que deve ser a fonte da não servidão.

E agora? Que códigos, que palavras nos restam? O grito, o silêncio, a continuidade da minha, da nossa busca poética? Não sei. Sei que vínculos e teias precisam ser mantidos e que o agora é mais importante do que o futuro, nesse momento. Vou pelos deslocamentos, pelos cantos e pelos furos, armando diálogos e sonhando, como Cortázar, em arrebentar a cabeça desses bichos medrosos e friorentos que moram dentro, mas principalmente fora de mim.

https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Bichos-medrosos-e-friorentos

Khaled

10 de setembro 2021

Por Noemi Jaffe para Blog da Companhia

Ajmal Kakar/Xinhua

Sei que Khaled é o nome mais comum em que eu poderia pensar para imaginar o nome de um garoto afegão e que você não é comum, Khaled. Mas você tem esse nome e não posso fazer nada. Não sei por que você está olhando para mim, justo para mim, tão longe, no Brasil, mas recebi seu olhar. Você não está pedindo socorro nem está desesperado. Você, inclusive, me pergunta por que eu imagino que você poderia estar desesperado, porque seu olhar, ao mesmo tempo que pede, também duvida um pouco e eu gosto da sua perplexidade algo cética.

Você cresceu muito antes do tempo, Khaled e antes de ter chegado na escola, hoje, já preparou o almoço de seus irmãos mais novos, já guardou as roupas que sua mãe tinha lavado e já acompanhou seu pai até a pedreira, ajudando a carregar os equipamentos. Diferente dos outros garotos, que prestam atenção ao professor e à lousa e diferente também dos outros poucos que olham para a câmera, você não está com medo. Só desafiadoramente curioso ou curiosamente desafiador. E pergunta: o que vocês querem nos filmando? Acham que podem nos ajudar, acham que precisamos mesmo de ajuda ou só querem brincar de criar imagens de nós?

Eu não te filmei, Khaled, só vi a foto, aqui longe, em outro dia e não me senti desafiada, mas convocada. Você quer saber o que eu penso de você e do seu país, se me preocupo com todos e especialmente com você, se tenho medo do que vai acontecer com seu futuro e se tenho críticas ao ensino no Afeganistão. Te confesso que não sei nada, Khaled e que, por isso, não acredito em minhas pretensas opiniões sobre seu país. Você me pergunta então de que vale você ter me convocado se não posso te ajudar em nada e eu me faço a mesma pergunta. Estou tão sozinha, aqui, sem saber o que fazer e sabendo que qualquer coisa que eu possa pensar sobre você é inútil, tão inútil quanto essa mesa onde não há cadernos nem livros nem lápis.

Sou professora há tantos anos, mas ainda não tinha visto esse olhar em nenhum dos meus alunos. Já vi urgência, sonho, distração e atenção, mas ainda não tinha visto o arregalo sentencioso, condescendente e carente do seu olhar. Você é bonito, Khaled, é curioso e determinado e seu desempenho é ao mesmo tempo superior e diferente do de seus colegas, que saem da escola rindo e brigando, enquanto correm de volta para casa, parando para fumar um cigarro no caminho, enquanto você caminha mais devagar, chutando uma pedra e mastigando um pão.

Não posso fazer nada por, com ou para você, mas posso prestar atenção nesse fio que você me lançou e tentar lança-lo de volta. Para quem, ainda não sei bem. Mas você me pegou e surdamente te digo que, de um jeito ou de outro, você vai resistir ao que for necessário, como as conchas resistem à água e como o sono resiste ao relógio.

Khaled, me ensine uma palavra em pashto e eu te ensino uma palavra em português. Te ensino a falar “chocolate” e você me ensina a falar “escada”.

Talvez você, na verdade, se chame Abdul, Nur ou Haffizulah. Não sei. Talvez eu mesma me chame Laura, Joana ou Clara. O tempo, senhor das coincidências e das histórias, vai se encarregar de nos dizer.

https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Khaled

Cula-cula

09 de junho 2021

Por Noemi Jaffe para Blog da Companhia

Se eu não fosse escritora, seria relojoeira. Teria um guichê pequeno numa galeria estreita de Osaka e consertaria relógios com umas ferramentinhas que eu teria desenvolvido e que seriam disputadas por concorrentes invejosos, além de lupas feitas com lentes alemãs, que eu revezaria de olho em olho. Entre meus clientes estariam reis e pastores, escritores e misses de todos os países. Eu seria muito rica e, por isso, saberia de quem cobrar e a quem franquear meus serviços. De vez em quando eu ajustaria alguns relógios propositalmente errados, porque saberia que aquela mulher precisaria acordar mais cedo para não ser demitida, ou aquele homem precisaria chegar adiantado ao encontro com a mulher que ele amava.

Ou então nada disso. Seria uma linguista e trabalharia numa universidade na Índia, em Ahmedabad, onde estudaria sânscrito antigo, estabelecendo relações entre ele e as línguas modernas do médio oriente. Esses estudos não teriam finalidade alguma, salvo serem lidos por mais três ou quatro especialistas como eu no resto do mundo, com quem eu teria encontros a cada dois anos, quando então compararíamos nossos resultados completamente inúteis e nos felicitaríamos com palavras de línguas desconhecidas, como cula-cula ou tristrotreu, fazendo reverências arcanas combinadas com gestos modernos.

Que bobagem. Eu seria botânica e pesquisaria, com base no livro “Prosa do Observatório”, do Cortázar, o ciclo misterioso das enguias e enfim descobriria onde elas se escondem antes de iniciarem sua jornada, a cada sete anos, na direção do Mar dos Sargaços, para lá se reproduzirem. Como os fósseis desses eurialinos têm mais de cem milhões de anos e coincidem com o tempo dos dinossauros, eu teria conhecido um especialista nesses animais gigantes e teria me casado com ele. À noite, sob a lareira, discutiríamos sobre coisas grandes e pequenas, como grãos de açúcar e estrelas cadentes.

Pensando bem, não. Seria uma pastora nômade tuaregue, vagueando pelo Máli, Nigéria e Burkina Fasso. Escreveria o tifinague, falaria berbere e seria uma tamajaq imuhag. Seria uma das poucas a saber escrever perfeitamente em tifinague, de cima para baixo e sem o uso das vogais, o que levaria alguns indivíduos da comunidade a duvidar de algumas interpretações de antigas inscrições fenícias. De qualquer modo, eu me congratularia com a geração mais jovem de berberes, que teria modernizado o alfabeto e não oporia resistência a mudanças que permitissem divulgar e espalhar a nossa língua e escrita. Meu rebanho de cabras sempre me acompanharia onde quer que eu fosse.

Finalmente, seria uma DJ num clube gay de Berlim. Faria mixagens de Bach com Beck e de Chopin com Velvet Underground. Os convidados das minhas festas inventariam uma dança que seria feita só com os dedos e os olhos e o resto do corpo parado. Haveria raves de 3 minutos e também de horas e horas, regadas com drinks feitos de graviola e cachaça ou de vodka e flor de sal. Sorvete seria servido o tempo todo, em taças coloridas e engraçadas.

Se eu não fosse escritora, pelo jeito, gostaria mesmo é de ser escritora, para poder inventar tudo o que eu não seria se não fosse o que sou.

https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Cula-cula

CAOS VIBRANTE

25 de junho 2021

Por Noemi Jaffe para Fronteiras do Pensamento

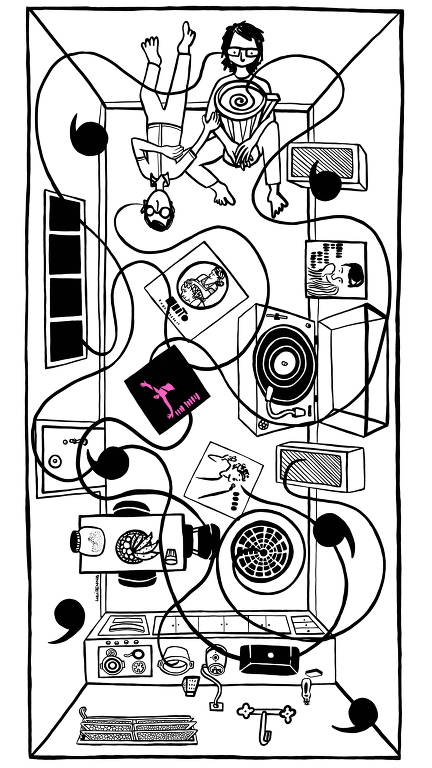

Sou uma escritora confusa. Meu processo criativo é contínuo – pensamentos, sonhos, associações, leituras, pesquisas – e, ao mesmo tempo, segmentado. Sei que isso parece contraditório, mas tem funcionado ao longo dos últimos anos, produzindo uma literatura que, na minha opinião, reflete bem esse lapso aparente entre fluxo e interrupção.

Faço muitas atividades simultâneas: escrevo literatura, sou professora de escrita, escrevo colunas e críticas e administro um espaço cultural. Não tenho como separar essas atividades e, por isso, elas acabam todas se misturando e dou aulas como se estivesse escrevendo, escrevendo colunas como se estivesse numa reunião e escrevendo livros como se estivesse dando aulas. Encontro semelhanças entre todas essas coisas e uma sempre interfere na outra, seja tematicamente ou na forma como crio. Assim, enquanto preparo uma aula, lendo um trecho de algum autor, vou reparando nas nuances dos recursos narrativos e pensando em como posso usá-los no que estou escrevendo. As conversas com os alunos sempre me abastecem de ideias e uso minha própria escrita para análise em classe, expondo-a às críticas dos escritores que frequentam as oficinas. Procuro escrever as colunas com um viés literário, assim como, cada vez mais, me interesso por eventos concretos para dar sustento à linguagem ficcional. É como uma roda ourobórica que se retroalimenta, justificando que eu não precise parar uma atividade para me dedicar à outra. Além disso tudo, também gosto muito de desenhar e de bordar, coisas que, embora sem competência alguma, vão se fazendo no tempo, que é o de que mais preciso para entender o processo de escrita, também ele feito de contornos e alinhavos.

Por isso considero que minha escrita seja contínua – porque passo os dias, semanas e meses pensando no que vou escrever, como vou escrever e por que quero continuar escrevendo, mesmo que não sente para fazê-lo. Aliás, costumo escrever nas coxas, ou seja, sentada num sofá, com o computador no colo. Vou lendo e tudo o que leio, de alguma forma, me remete ao livro que imagino desenvolver. De repente, estou fazendo uma pesquisa a respeito, anotando, fazendo fichas, começando e terminando caderninhos. Tudo é fonte: músicas, filmes, notícias e, principalmente, outras leituras.

Por outro lado, quando decido que chegou a hora de dar início ao romance, o processo contínuo que vinha de desenrolando se torna espasmódico e interrompido.

Novamente devido às coisas que não param, meu tempo de escrita é curto e eu mesma não tenho o fôlego para me dedicar muito tempo a escrever. Fico, em média, cerca de uma hora por dia nessa atividade e retomo no dia seguinte. Às vezes até menos. Uma de minhas características narrativas é que não gosto de sequências: temporais, de trama, de cronologia. Não consigo escrever e não tenho afinidade com histórias que seguem linearmente e que contam peripécias de um início até um fim. Adoro ler coisas assim nos livros de outros escritores, mas pessoalmente, não é esse o meu forte. Por isso, não suporto nem a visão de expressões do tipo “no dia seguinte”, “muito tempo depois”, “naquela manhã”.

Não sei o que veio antes: se minha dificuldade em ficar várias horas escrevendo me levou a isso ou se isso me levou a não ficar diante do computador essas várias horas. O fato é que esse tempo curto faz com que minha literatura seja, quase sempre, feita de capítulos curtos e fragmentos que, muitas vezes, podem ser lidos até autonomamente. Minha vontade é que o leitor sinta como se nada começasse nem terminasse, mas acontecesse. Que ele faça as conexões temporais que quiser e que ligue os eventos conforme sua interpretação.

Da mesma forma, quando começo um livro, tenho algumas ideias sobre o tema geral, mas quase nada sobre a forma como ele será desdobrado. Aliás, um dos motivos que mais me estimulam a escrever – e acordo de manhã ansiosa por isso – é descobrir o que, mas principalmente como, vou escrever alguma coisa. É no próprio gesto da escrita, nas palavras que uso, que vou me dando conta da história e de seu desenvolvimento. Ah, então quer dizer que a personagem é gaga? Eu não sabia. Ou então, que surpresa que a protagonista tenha resolvido fugir ou que tenha dito aquilo dessa forma. Tenho certeza que a mente em estado de escrita funciona diferente do que em outros estados e que a disposição física e mental para escrever literatura condiciona formulações semânticas e sintáticas totalmente distintas daquelas que costumamos fazer quando falamos.

Escrever é da ordem das coisas arriscadas e se a escrita não for um risco, na minha opinião, é melhor não escrever. É preciso que um escritor se arrisque inteiro no que faz: que não saiba mais do que saiba; que experimente se aventurar em formas que ainda não domina; que pesquise temas ainda estrangeiros à sua história; que fale sobre assuntos capciosos; que se entregue aos seus personagens como se eles pudessem rasgá-lo por dentro e por fora; que seu corpo e sua mente estejam ambos empenhados em buscar encontros inesperados entre si e com a escrita. Sei que essas premissas são bastante idealistas, mas, na prática cotidiana da escrita, esse processo é estranhamente plausível e, de qualquer forma, se a literatura não esbarrar em torno de algum sonho ou ideal, fica difícil entender por que exercê-la. “O poema deve ser como a nódoa no brim: fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero”, Manuel Bandeira disse num poema e quem sou eu para negá-lo? Acontece que, para desesperar o leitor satisfeito de si é necessário também sujar-se e nenhum livro que confirme ou reproduza as coisas como elas são vai conseguir desesperar alguém.

Faz parte dessa ideia de risco uma noção que Tim Ingold, antropólogo inglês, desenvolveu ao refletir sobre caminhadas, prática que também é parceira da escrita: o caminhante nômade, segundo ele, é não somente aquele que se coloca como sujeito do que vê, escuta e testemunha ao longo de suas trilhas, mas, igualmente, aquele que sabe se colocar como objeto do que presencia. Ele se permite vagar sem saber para onde, se permite ser surpreendido pelo que vê e se deixa ser visto pelos outros, pessoas e coisas, que também se surpreendem com ele. Na escrita ocorre algo semelhante: o escritor flanador deixa que seus personagens o espantem, não sabe exatamente para onde vai e se permite ser levado pelas palavras, entregando parte de sua atividade ao corpo e não somente à cabeça. Quando é o corpo, ou a mão, a conduzir a escrita, o escritor se torna parte integrante do que escreve, organicamente associado a sua criação. E não penso aqui em nenhuma possessão divina ou inspiratória, de modo algum. Como já disseram tantos outros, a inspiração não passa de uma combinação de fatores externos e internos que, no processo e no trabalho criativos, desperta novas formas e ideias. Penso, na verdade, em um escritor que sabe não ser somente sujeito, mas também objeto das circunstâncias e das palavras. Por paradoxal que possa parecer, não é a autonomia que garante a liberdade da escrita, mas um equilíbrio entre autonomia e heteronomia, em que os outros – as palavras e as coisas – interferem no escritor tanto quanto ele interfere nelas.

Sou uma escritora confusa, como disse. Mas me sinto bem nessa confusão e aprendi a gostar dela, um caos vibrante de que participo, ora no placo e ora na plateia.

https://www.fronteiras.com/artigos/caos-vibrante

Uma coisa

É assim que nos tornamos temporais, fartamente solitários e amantes incompreensíveis da solidão, incapazes, como eu sou, de compreender a história infinita

Janeiro de 2009

Por Noemi Jaffe para a Revista Piauí

Eu aprendi que qualquer coisa pode se transformar numa história interminável e infinita. A palavra tigre contém o conhecimento de um tigre, de todos os tigres, dos mamíferos, de sua história no planeta, do capim que eles comeram, dos insetos que comeram o capim – da idéia de eternidade contida nos insetos, por oposição à idéia de tempo, propriedade dos mamíferos. Será que então estaríamos condenados a não falar sob pena de que, ao dizermos qualquer palavra, estaríamos traindo a eternidade, o galope dos cavalos e tudo o que ainda não aconteceu? Ou, ao contrário, estaríamos livres para sempre dizer tudo o que quiséssemos, mesmo que aparentemente sem sentido nenhum, já que todas as palavras sempre conteriam todo o conhecimento do mundo e da humanidade? E será que então estaríamos sempre, a todo o momento, realizando o sonho da biblioteca de Babel, do livro dos livros, simplesmente ao falar, mesmo que seja “que horas são”? Tudo isso era porque eu queria contar um caso simples, que eu achei que, por ser tão simples e maternal, não teria estofo para preencher uma história. Foi então que eu lembrei que havia recentemente aprendido com meu fígado, com as coxas, com os cílios, que todas as histórias são intermináveis e contêm todas as outras que já foram, não foram, serão e não serão contadas, e então eu percebi que sim, que eu poderia contar esta história boba, porque ela conteria também as histórias que todas as mães contaram aos filhos nas casas das aldeias polonesas do século XII, e as histórias que os condenados ao calabouço pensaram antes de morrer, e as histórias que meus sucessores no futuro vão contar sobre um passado distante, quando um pio de passarinho ainda se misturava ao barulho de um motor velho de caminhão. E a história que minha filha me contou é que o pai dela um dia lhe disse que “nada é perfeito”. E ela, como era criança – e como as crianças acreditam na integridade das palavras dos adultos, porque para elas os adultos sempre dizem a verdade, sem saber que na verdade são elas, na sua crença, que são proprietárias da verdade que existe, e que consiste somente em acreditar nela e não em dizê-la, porque no momento em que você diz qualquer coisa você já está mentindo, mas não dizer e acreditar na verdade do que os outros dizem, aí é que está a verdadeira verdade –, ela, minha filha, acreditou que “nada é perfeito”. Mas como era possível que nada fosse perfeito? Se aquilo era verdade, como minha filha continuaria acreditando na verdade perfeita do que dizia o pai? Se tudo o que o pai diz é perfeito em si mesmo, independentemente do conteúdo, perfeito só na condição única de ser pronunciado por um pai, como pode então um pai dizer que “nada é perfeito”? Se essa frase é perfeita, por ter sido emitida pelo pai, o que resta do pai? E o pai, que desenha muito bem, desenhou um dos 101 Dálmatas para a minha filha. E o desenho era perfeito, idêntico ao dálmata que aparecia na figura do livro de histórias. E minha filha pensou que era impossível que nada fosse perfeito e entregou-se ao exercício de encontrar algum defeito no desenho do dálmata perfeito, porque seu pai lhe havia dito que nada é perfeito. Se ela achasse perfeito o desenho do dálmata, estaria traindo a verdade do pai. Se, respeitando-o, achasse o desenho do dálmata imperfeito, trairia então sua percepção da perfeição, seu amor à capacidade absoluta de seu pai de desenhar um dálmata perfeito.

É assim, eu imagino, e aqui fiz meu primeiro parágrafo nessa história que eu supunha interminável, mas que agora, por ter posto o parágrafo, percebi que se aproxima do fim, é assim que a credulidade se desequilibra, estremece o pomo da certeza e se transforma numa pergunta, metralhadora sagrada do medo, do sonho e da maldição. É assim, eu acho, e isso já soa como uma moral da história, mas eu não me importo nem um pouco que seja assim, porque eu não tenho nada contra morais de histórias, porque já que as histórias acabam, então que elas acabem alguma hora, e que pelo menos seja com algum pequeno ensinamento, para que a tristeza do fim de qualquer coisa e de qualquer história se carregue de alguma textura táctil e o homem que ouviu a história vá para casa pensativo e tome café e pense se ele quer mesmo trabalhar naquela noite e olhe para sua mulher que está lutando com a boca do fogão que não acende, com um carinho que voltou e logo vai desaparecer. Mas eu dizia que acho que é assim, com a instalação da dúvida como um cabo elétrico instalado por um eletricista numa criança, é assim que o tempo começa a atuar sobre o olhar curioso e o torna um pouco desconfiado. E é assim que nos tornamos temporais, fartamente solitários e amantes incompreensíveis da solidão, incapazes, como eu sou, de compreender a história infinita, o caso milenar que está a querer me contar aquele cruzamento de duas montanhas, uma mais alta e outra mais baixa, que eu vejo paradas no horizonte. Elas estão falando, ouço o eco de uma história silenciosa, que contém toda a verdade do tempo, das histórias, das palavras e do silêncio. Mas eu não consigo ouvir.

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/uma-coisa/

Nem vivos nem mortos

Os campos de concentração são a fome; mais do que tudo é ela a determinante de todos os outros acontecimentos, belos ou horríveis

Setembro de 2012

Por Noemi Jaffe para a Revista Piauí

Em abril de 1945, a Cruz Vermelha chegou até as proximidades do campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, e libertou os prisioneiros que ainda se encontravam ali. Entre eles estava minha mãe, que já tinha passado por Auschwitz e outras localidades, então com 19 anos de idade. Ela fora capturada um ano antes, na cidadezinha de Szenta, onde morava, na fronteira entre a Hungria e a atual Sérvia. A Cruz Vermelha, após libertá-los, levou os prisioneiros para Malmö, na Suécia, onde eles permaneceram em quarentena. Lá, com suas três primas, que sobreviveram aos campos de concentração, principalmente por terem conseguido trabalhar na cozinha, ela escreveu um diário de guerra. Nele, procura reconstituir suas lembranças mais importantes, desde a captura até a libertação, narrando os acontecimentos como se estivesse registrando-os no momento, ou imediatamente depois de sua ocorrência. Daí algumas imprecisões cronológicas e factuais, que decidi manter para ser fiel à escrita original. Atualmente, o diário se encontra no Museu do Holocausto, em Jerusalém. Em fevereiro de 2009, eu e minha filha Leda fizemos uma viagem até a Alemanha e Polônia (Varsóvia, Cracóvia e Auschwitz), tentando reconstituir parte do trajeto de minha mãe durante a guerra. O resultado dessa viagem é o livro O que os Cegos Estão Sonhando?, a ser publicado em outubro, com a edição integral do diário de LIWIA JAFFE, atualmente com 85 anos, e um misto de memórias, reflexões e ficção escritas por mim, além de um depoimento final de Leda. Parte desse livro aparece pela primeira vez aqui.

SENTA, [1] 25 DE ABRIL DE 1944_Todos à minha volta, assim como eu, estamos tristes. Sabemos o que está acontecendo e também o que acontecerá. Meu pai está sentado no sofá, durante a manhã toda, calado, fitando o nada. Por vezes, olha-nos e fecha os olhos tristes. Minha mãe nos consola: não acredita no mal, porém está arrumando as malas, faz doces e suspira fundo, sem que ninguém possa ver.

Meu irmão e eu observávamos e, sendo duas crianças, saímos para chorar. Ninguém nos conta nada, mas sabemos o que está acontecendo. Sabíamos que no dia seguinte, às 8 horas, os alemães viriam nos buscar e nos arrancar de nosso lar.

26 DE ABRIL_Levantamo-nos bem cedo. Tudo estava arrumado. Chegaram na hora certa! Eram sete.

Um deles sentou-se junto à mesa e começou a escrever. O segundo olhou as nossas coisas e deu uma ordem:

– Arrumem suas tralhas daqui a cinco minutos. São coisas para duas semanas. Levem comida e saiam da casa!

Está chovendo. Estamos juntos. Nossa família junto com as outras famílias judias. Vão nos levar para a escola judaica. Duas mulheres alemãs nos revistam, um por um, à procura de joias. Estamos dormindo no chão.

27 DE ABRIL_Às quatro da manhã nos escorraçam de um modo pior do que animais são tratados. Chove sem parar. Lama até os joelhos. Mulheres velhas e crianças pequenas choram. Os alemães batem em todos e gritam:

– Judeus sujos!

Nossos pés se colam à lama. Chegamos ao trem de carga com muita dor. Somos 65 pessoas em cada cabine. Não sabemos para onde estão nos levando. Mamãe nos abraça e engole as lágrimas. Estamos viajando o dia todo e nem pensamos em comida. Dormimos sentados do jeito que estávamos.

SZEGED, [2] 28 DE ABRIL_Chegamos às 11 horas com nossas bagagens nas costas, cansados. Andamos 5 quilômetros dentro da cidade. Horrível! Velhos e crianças choram, pedem ajuda. Em vão. Quem não andava apanhava. Jogamos fora muitas coisas para o peso ficar mais leve. Chegamos, com muita dificuldade.

Colocaram-nos, 65, num só quarto e ordenaram:

– Vocês devem deixar o local limpo! Levantar às cinco e meia da manhã e dormir às dez da noite! Escolham alguém do grupo para ser responsável pela ordem.

Queriam escolher mamãe. Ela não aceitou. Ficamos ali durante um mês. Comendo pó. Tínhamos ainda comida que havíamos trazido de casa.

19 DE MAIO_Inesperadamente nos expulsam da escola à meia-noite. Está escuro, não enxergamos nada. Gritaria. Pedimos que acendessem as luzes. Por sorte, conseguimos. Fora, esperava-nos uma carroça para carregar as nossas malas. Na estação de trem, tivemos de ficar numa fila. Dividiram os pacotes. Novamente dentro de vagões. Viajamos a noite inteira.

BAJA, [3] 20 DE MAIO_Chegamos pela manhã. Enfiaram-nos numa fábrica de móveis próxima à estação. Como éramos muitos, nos dividiram em dois grupos. Metade ficou na fábrica. A outra metade, também nós, acabou conduzida a um simples chiqueiro. Nós mesmos tivemos de limpar o lugar. Forraram o chão gelado com areia limpa. Ali ficamos por nove dias. Papai ficou muito doente, febre alta. Minha velha mãe também se resfriou, ficou fraca. Mamãe mostra-se forte, mas percebemos tudo. Ela nos olha o tempo todo e se esforça para tornar as coisas mais leves para todos nós. Diz que não lhe dói nada, não sente dificuldade alguma. Ela e papai suportariam juntos o dobro das coisas para que não sofrêssemos.

28 DE MAIO_Tivemos de formar uma fila às 9 horas. Os alemães fizeram uma contagem das pessoas. E nos levaram. Na mesma noite deixamos ‘‘nosso” chiqueiro e fomos conduzidos à estação. Setenta dentro de um vagão, com os pacotes, que foram atirados para dentro depois de termos entrado. Papai e mais alguém procuravam pôr alguma ordem ali. Arrumaram os pacotes. Cada um pôde se sentar sobre as suas próprias coisas.

Viajamos durante seis dias. Sem água, sem comida. Papai tem febre o tempo todo. Mas se faz de forte. Mamãe nos consola, nos abraça. Minha velha mãe chora. Doem-lhe as costas. Nem consegue ficar sentada mais.

AUSCHWITZ, 4 DE JUNHO_Mandaram-nos sair dos vagões sem os pacotes. Separaram homens e mulheres. Papai com meu irmão. Nós quatro numa outra fileira. Mamãe, minha priminha de 4 anos, meu primo de 8 e eu. Fila longa. Ouvimos um alemão gritar de longe: direita, esquerda… Quando chegamos mais perto, mamãe escondeu-me debaixo do casaco dela, que ela ainda possuía, esperando evitar que nos separassem.

Chegamos até o primeiro alemão. Mandou ir para a esquerda. Um outro nos examinou e nos deixou passar. Mas o terceiro ordenou que eu fosse para o lado direito. Éramos muito jovens. Eu e minha amiga Kátitza Blaier chorávamos juntas. Ela chegou depois de mim e disse que mamãe lhe gritava de longe que tomasse conta de mim.

À meia-noite entramos no campo de concentração. Caminhamos muito até chegar a um banheiro. Entramos. Dentro, estava cheio de alemães e alemãs que tiraram de nós tudo o que tínhamos ainda. Em seguida, precisamos ficar nuas e entrar num outro lugar. Havia somente mulheres ali. Cortaram os nossos cabelos. Sentia muito por meu cabelo, mas, quando pensava em meus pais, não sentia nenhuma outra dor. Tomamos um banho com água quente. Levaram-nos, molhadas ainda, para um lugar seco, onde recebemos vestidos. Era algo terrível, mas ainda assim ríamos. Uma mulher de uns 30 anos recebeu um vestido infantil curto. Tentou devolver, mas não trocaram. Algumas só recebiam uma saia sem blusa, outras só blusas sem saias. Sentia frio, nua e molhada, parada em pé ali até que chegasse a minha vez. Ganhei um vestido preto longo. Disseram-me que tenho sorte. Puseram-nos novamente em fila diante do banheiro.

Estava escuro… Era uma da manhã. Pouco mais tarde, quando os olhos se acostumaram com a escuridão, percebi que havia homens ao nosso lado. Procurava por conhecidos e então vi papai e meu irmão, que me indagavam onde estava mamãe. No momento em que tentava responder, vieram uns alemães e me levaram dali. Não se enxergava nada em volta. Havia fogo, chamas, e dava a impressão de que cada vez mais nos aproximávamos do fogo. Tínhamos medo, mas não chorávamos. Havia entre nós quem chorasse e gritasse e esses eram levados para um outro lugar, sei lá para onde. Chegamos a uma construção de madeira que chamavam de “bloco”. Mil de nós fomos enfiados nesse “bloco”. Dentro também estava escuro e ouvia-se apenas uma voz rude que ordenava gritando:

– Sente-se onde estiver!

Senti um cimento úmido. Não me sentei, ajoelhei apenas. De madrugada nos mandaram sair. Mostraram como devíamos ficar paradas e leram as regras de como devíamos nos comportar. Levantar diariamente às três da madrugada, ir em fila até o banheiro, voltar em fila. Ficar em fila de cinco, que era chamada de Zeltappell. [4] Às cinco, viria um alemão que faria a contagem de quantos éramos. Às seis, seria distribuído um café e, quando ouvíssemos um sino, o Zeltappell estaria encerrado. Feita a revista, de volta ao pavilhão, em filas. Ao anoitecer, às seis da tarde, seria distribuído o jantar: 200 gramas de pão, sopa e uma colher de margarina.

Ficar em pé das três às seis era horrível. Quando percebíamos que não havia um alemão por perto, nos abraçávamos para não sentir tanto frio. Mal podíamos esperar por aquela água negra e quente – café aquilo não era. Uma tarde daquelas nem consegui morder o pão. Parecia um pedaço de tijolo. De fato, era feito de pó de madeira. No primeiro dia, não comi nada. Nem no segundo. Mas, depois, precisava. Eu tinha fome.

Num campo, éramos 30 mil – trinta blocos com mil pessoas cada. Campos iguais, um ao lado do outro – havia uns vinte e, mais longe, onde nem a vista chegava, havia mais. O campo tinha 1 quilômetro de comprimento. No final, havia uma guarita. O campo era cercado por arame eletrificado. Havia oito crematórios sempre acesos. Podiam-se ver as chamas.

4 DE JULHO_Ontem chegamos ao campo C. Como já não escrevo faz um mês, escreverei sobre o passado. No começo, eu passava fome e sofria muito. Nosso pavilhão era defeituoso. Quando chovia, ficávamos molhados como se estivéssemos fora, debaixo da chuva. As camas – se posso chamá-las assim – eram apenas estruturas de madeira, umas sobre as outras, três andares, com doze pessoas em cada estrutura. Frequentemente acontecia de desabarmos. Eu queria sempre ficar no andar mais alto; não havia pó e eu sentia que tinha um pouco mais de ar. Dormíamos como sardinhas em lata. Quando começava a nos doer o lado direito, sobre o qual estávamos deitadas, precisávamos deitar para o outro lado, juntas. Em casos como este é que caíamos. Aquelas sobre as quais desabávamos gritavam de dor, claro. No dia seguinte, a punição: não recebíamos comida alguma. E isso se repetia diariamente. Certo dia, Alice, minha prima, trouxe uma batata e um pedaço de repolho. Dividimos tudo em quatro pedaços e comemos como se fosse a refeição mais deliciosa.

6 DE JULHO_À tarde, depois da revista do pavilhão, apareceu um homem com uma faixa vermelha no braço. Ele era chamado de kapo. Era o inspetor da cozinha. Escolheram mulheres fortes para a cozinha. Minhas três primas foram escolhidas entre quarenta mulheres. Eu estava fora dali naquela tarde, porque fui ver a Kátia. Quando cheguei, me contaram; fiquei desesperada; não queria me separar delas.

As quarenta escolhidas tinham de ficar fora da fila.

Chovia forte. Eu tinha uma blusa fina de véu com saia preta. Devíamos ficar em pé. Não podíamos sequer erguer as mãos. Quando terminou a revista, queria me enxugar um pouco com as mãos e, assustada, vi que não havia mais blusa em mim: se desfez com a chuva. Como não podia ficar em pé ali, nua, apanhei o minúsculo cobertor que já tínhamos e fiquei parada assim.

Eu e minhas primas decidimos não comer nada naquele dia. Trocamos a comida por roupas e, com isso, arrumamos um vestido para mim.

Depois disso pensamos que eu poderia juntar-me a elas na fila. Na manhã seguinte, saímos para a revista. Havia muitas de nós com cobertores. Eu estava no fim da fila e, no momento em que ninguém viu, joguei o cobertor e fiquei junto de minhas primas. Consegui. Logo depois, vieram fazer a contagem.

– Havia quarenta aqui, que eu contei; agora deveria ter quarenta, mas tem 41!

A alemã berrava furiosa:

– Se aquela que não tinha sido escolhida não se apresentar, todas serão punidas.

Não me apresentei. Estava pronta para o pior.

A alemã furiosa começou a selecionar de novo. Chegou a nossa vez. Sem uma palavra, separou minhas primas e parou diante de mim. Todos me consideravam criança: era pequena e sem cabelos parecia ter uns 15 anos.

– Escolhi você ontem?

– Sim, senhora.

– Mas você é pequena ainda e não precisa cozinhar.

– Certo. Mas não sou pequena. Tenho três primas e gostaria de ficar com elas.

Era furiosa, mas comigo brincava. Chegou a gostar de mim. Deixou-me ficar e dispensou outras cinco.

Recebemos roupas. Deram-me um vestido bonito.

Não tinha mais medo. Sempre ficava agora à frente das demais.

2 DE AGOSTO_Passou-se quase um mês desde que estou na cozinha. Eu me acostumei ao fato de que tínhamos tanta comida quanto precisássemos. Mas isso não bastava. Tínhamos muitos conhecidos passando fome. Não podíamos ficar vendo-os inertes. Era muito perigoso roubar, ainda que de modo organizado. Coitado daquele que fosse apanhado por um alemão! Ainda assim, começamos. Uma vez que os nossos conhecidos não estavam em nosso campo, tínhamos de entregar tudo pela cerca eletrificada. Apenas eu tinha coragem. O primeiro alemão que visse atiraria imediatamente. Minha mão não podia tocar no arame eletrificado, porque isso também era a morte. Mas eu não temia, não tinha medo da morte. Encarava tudo com frieza. Era assim todos os dias.

Anteontem, Hajnal, [5] uma de minhas primas, trouxe de novo quase 1 quilo de margarina. Alice escondeu logo entre os repolhos, com a intenção de tirar de lá de noite, antes de voltarmos ao barracão. Então, uma das garotas pediu que Alice lhe desse um pouco de margarina, porque ela não tinha nada.

Alice lhe respondeu que prestasse atenção para que ninguém a percebesse enquanto retirava a margarina. Mas apareceu uma alemã e a viu.

– O que você está fazendo?

Alice, assustada, respondeu:

– Peguei um pouco de margarina.

– Como assim?

– Bem, somos quatro irmãs… como não estamos nos sentindo bem, juntamos as nossas porções…

Esbofeteou Alice.

– Mostre-me suas irmãs!

Eu não estava lá. Em meu lugar, uma de nossas amigas se apresentou.

– Ah! São vocês!? Ficarão de joelhos até a revista, que é às 13h30. Se até lá vocês não confessarem quem roubou a margarina, vou jogar as quatro no crematório!

Alice não disse que foi Hajnal. Nem as outras falaram. Enquanto elas estavam ali, de joelhos, retornei. Contaram-me o que havia acontecido. Corri direto para dizer à alemã que eu era a culpada. Por que quatro devem pagar, se eles ficariam satisfeitos com uma só? Eu não tinha medo da morte.

Bati à porta. Entrei. Dentro estava a alemã acompanhada de um alemão.

– Por que você veio? O que você quer?

Naquele instante, eu não conseguia responder. Chorava e, em meio às lágrimas, disse:

– Soltem minhas primas. Elas não são culpadas. Eu roubei a margarina.

Ela correu até mim e me esbofeteou.

– E então você confessa isso assim? De onde você pegou a margarina? E sabe como você vai pagar por isso?

– Sei! Perdão! Vi sobre a mesa e peguei. Não faço nunca mais.

– Agora vou mostrar o que você vai receber por causa disso. Você nunca mais vai ver a luz do sol. Isso eu garanto!

Tentei implorar clemência, mas ela nem queria ouvir.

O alemão perguntou:

– Quantos anos você tem?

Claro que eu disse um ano a menos.

– Dezesseis.

– Dezesseis anos e ainda não sabe que não pode fazer isso?

Olhou a alemã e sussurrou:

– Não seja tão rígida. Você está vendo que ela ainda é jovem.

A alemã, enfurecida:

– Por que você a defende? Irei até o chefe do campo. Ele dará um jeito nela.

E saiu. Enquanto isso, ele me conduziu para fora, até um monte de tijolos. Ordenou que me ajoelhasse e que segurasse um tijolo enorme sobre a cabeça. Apanhei o tijolo, mas logo precisei colocar de volta, porque não consegui erguê-lo.

O alemão olhava meu sofrimento. E disse:

– Olhe, se você não se esforçar, ela vai voltar. Sabe o que espera por você?

Levantei o tijolo, com um esforço enorme, mas não conseguia segurar. Caiu sobre a minha cabeça. Pensei que fosse desmaiar. Mas fui forte. Lágrimas caíam de meus olhos feito chuva, não porque eu estivesse arrependida, mas de dor mesmo. Fique ali, de joelhos, por duas horas. Apareceu o alemão e disse:

– Levante-se! Entre na cozinha e continue trabalhando!

Coloquei o tijolo no chão e tentei levantar. O lugar duro em que fiquei ajoelhada machucou tanto meus joelhos que caí. Ouvi novamente a voz do alemão. Quis levantar, mas não consegui. Fiquei sentada uns dez minutos. Depois voltei para a cozinha, onde desmaiei. Minhas primas choravam; puseram compressas frias em mim; me consolaram até eu melhorar.

1º DE SETEMBRO_Tive muitas dores na perna. Já era o segundo dia assim, sem conseguir trabalhar. Pensei que nunca mais seria capaz. Mas não podia fazer nada. Aqueles para quem eu levava coisas estavam famintos. E eu tinha comida à mão. Não suportava a impossibilidade de lhes levar.

* * *

5 DE ABRIL DE 1945_Não estamos nem vivos nem mortos. De 120, sobraram cinquenta. Estamos entre Bendorf e o campo de Bergen-Belsen. Estamos perto de Hamburgo, mas não há como viajar daqui para a frente. Os aviões nos sobrevoam o tempo todo; os homens nos consolam e dizem que a libertação está próxima. Mas não acreditamos. Já tenho dificuldade para falar. Pedimos ao alemão que não nos torture mais; não queremos viver mais, que nos mate. Ele também nos consola:

– Vocês e nós também, estamos todos passando fome. A libertação está próxima. Aguentem mais um pouco.

Estamos em (ilegível). Não sabemos se aguentaremos um dia mais sem comida. Faz seis dias que não comemos. Pedimos, chorando, que o alemão nos mate.

– Está bem, se a vontade de vocês é essa… Nem eu posso ficar vendo o sofrimento de vocês. À tarde, às 3 horas, posso atender ao pedido de vocês.

Agrupamo-nos em turmas de cinquenta. Aguardamos a morte por fuzilamento. São cinco horas em ponto. Os alemães estão prontos. Esperamos em pé o chefe do campo. Chegou às cinco e meia, com o rosto contente:

– Crianças, vocês estão salvas.

À noite chegarão dois caminhões de pão. Os alemães estão todos alegres e todos estão com fome. Retornamos ao vagão. Passou da meia-noite e nada de pão. Gememos em voz alta, mas as nossas vozes não podem ser ouvidas longe.

6 DE ABRIL_Todos os que não morreram estão dentro do vagão, e não estão bem conscientes. Eu também pareço embriagada; não enxergo; parece que tenho espuma na boca. Ao meio-dia chegaram os caminhões com pão. As alemãs mesmo estão cortando e distribuindo. Cada um de nós recebe meio pão com margarina. Trouxeram pão da Suécia. Novamente temos um pouco de forças. Comemos pouco, porque guardamos também para as outras mulheres. De noite, viajamos para mais longe.

Chove. Saímos do vagão. Chegamos às 6 horas. O campo não é longe da estação, mas ainda assim nos molhamos todas até chegarmos. Levaram os doentes (ilegível), nós fomos para o pavilhão. Estava quente, havia aquecimento. Ganhamos comida. Alice e Hajnal foram trabalhar na cozinha e, assim, tínhamos um pouco mais. Recebi remédio para a minha perna.

25 DE ABRIL_Depois da revista pela qual passamos, duas vezes, não retornamos ao bloco. Fomos para a estação. Não nos aguardavam vagões, mas um trem elétrico que nos levou em grupos de sessenta. Retornavam a cada hora. Pela primeira vez me senti semelhante a um ser humano. Dentro do trem, pudemos sentar em assentos forrados. Às cinco, chegamos a Hamburgo. O campo também é próximo à estação. Ali recebemos cada uma um prato de sopa de beterraba. Comemos tudo. No pavilhão, novamente, somos muitas numa cama. Tive sorte: éramos em oito.

HAMBURGO, 28 DE ABRIL_Chove muito há dois dias. Temos uma alemã que nos bate muito; temos medo. Ouvimos secretamente que estão perto de Hamburgo e que, em breve, sairemos daqui também. Pensamos de novo em vagões e fome.

29 DE ABRIL_Uma alemã chegou ao pavilhão e nos expulsou. Ainda chovia. Saímos do campo em filas. Vemos um soldado alemão diante dos portões com uma cruz vermelha. Estamos diante de vagões. Vagões solitários fechados. Palha dentro do vagão. Diante dos vagões, a Wehrmacht e os SS. [6] Não sabíamos o que aquilo poderia significar. Coisas boas não poderíamos suspeitar. Eu queria comer e minhas primas estavam com medo. Gizika dizia o tempo todo:

– Crianças, economizemos o pão, porque não sabemos durante quanto tempo não teremos mais.

PADBORG, [7] 10 DE MAIO_Atravessamos a fronteira alemã. Estamos na Dinamarca. O alemão saltou do trem e gritou:

– Hitler morreu! O trabalho está concluído.

Enfermeiras dinamarquesas, com uniformes brancos da Cruz Vermelha, vêm nos retirar dos vagões. Oferecem doces. Atiram-nos flores e nos levam de ônibus, cinquenta de cada vez. Chegamos a uma propriedade rural. Discursaram para nós. Que não nos aborreçamos por ter de dormir, esta noite, sobre palha. Que levemos em conta que estamos sujas. Ganhamos excelentes cobertores ingleses. Como já estava escuro, não ganhamos comida. Deitamo-nos.

2 DE MAIO [8]_Um trem nos esperava na estação. Viajamos de segunda classe. Assentos de couro, grande limpeza. Dentro, enfermeiras da Cruz Vermelha distribuíram um pacote para cada um. No pacote, dois pedaços de pão branco com manteiga e queijo; dois pedaços de pão escuro com ovos e presunto, com um copo de cacau e um tablete de chocolate.

Os dinamarqueses foram à estação. Enfeitaram o trem com flores. Atiravam dentro do trem balas, chocolate, doces, e o que cada um possuía.

Durante o caminho, eles nos gritam:

– Hurra! (Viva!)

Já estamos viajando há muito tempo. Ao nosso lado, passam vagões com alemães. A enfermeira nos conta que eles estão voltando da Suécia.

COPENHAGUE, 5 DE JUNHO_Chegamos às oito da manhã em Copenhague. O trem parou diante do porto. Já nos aguardava um navio enorme de três andares. Quando saímos do trem, cada pessoa recebeu um litro de iogurte, que bebemos imediatamente, e doces. Depois, para o refeitório. No navio, entravam cinquenta por vez. Sentamo-nos em quatro a cada mesa. Vieram garçons com o cardápio.

– O que desejam?

Não conseguíamos ter palavras. A enfermeira percebeu isso e fez o pedido por nós.

Café com leite quente, flocos de aveia, pão com manteiga e depois bolo.

O mar é lindo. Verde-escuro, transparente. As gaivotas esvoaçam e eu observo tudo, como num sonho. Liberdade maravilhosa. Não há mais cerca elétrica, ninguém nos vigia, comida quanto desejássemos.

Fico imóvel no convés do navio, vejo como as gaivotas brincam, como o mar balança em ondas. Sinto uma alegria até o fundo de minha alma, e as lágrimas escorrem feito chuva. Como minha querida mãe ficaria contente se estivesse comigo. Papai talvez esteja em casa com meu irmão, mas e mamãe? É possível que nunca mais a veja. Sinto a liberdade maravilhosa e sinto saudades de meus pais. Minhas primas me consolam.

Às oito da noite chegamos ao porto sueco de Malmö. Quando o navio aportou, começaram a estourar fogos de artifício festivos. Os habitantes de Malmö estavam quase todos ali. De repente, um profundo silêncio. O ministro do rei veio fazer um discurso em sueco e em alemão. Depois entoaram o hino, outro foguetório, e nos aplaudiram com muita alegria.

– Hurra! Viva! Viva!

Isso durou quase meia hora.

Nós que estávamos no navio derramávamos lágrimas de felicidade. Nos recebem assim, a nós, que há oito dias ainda estávamos sendo espancados, cuspidos, como os mais selvagens dos selvagens – não podia ser verdade. Chorávamos, tínhamos todos o mesmo sentimento. Os suecos perceberam e alguns choravam conosco. Consolavam-nos, não entendíamos o que diziam, mas sentíamos que eles nos consolavam.

Depois vieram cônsules de vários países e cantaram seus hinos conosco. Primeiro, o holandês, porque havia mais deles. A seguir, os tchecoslovacos, os húngaros, e, depois, nós, os iugoslavos. Ainda havia um cônsul do rei iugoslavo, e cantamos Боже правде, [9] nós que não tínhamos nada a ver com política. [10]

Descemos do navio em seguida. Um ônibus nos aguardava. Diante dele, nos deram chocolate quente, bolos, e então tivemos de subir.

A cidade de Malmö é muito bem iluminada, parece o interior de uma casa. Andamos bastante tempo até que o ônibus parou diante de um prédio. Descemos. Era uma casa de banhos.

Primeiro tomamos um banho. Desinfetaram-nos da cabeça aos pés. Em seguida, numa outra sala, um médico nos esperava. Aquelas que estavam doentes foram imediatamente encaminhadas ao hospital. Limparam a ferida na minha perna e nos deram roupas novas. Prontas, limpas, voltamos ao ônibus.

Não andamos muito. Descemos do ônibus, dois a dois, como bons estudantes. Ficamos olhando ao redor como se nunca na vida tivéssemos visto algo bonito. No 1º andar, apenas vinte de nós num quarto. Limpeza absoluta. Flores nas janelas. Camas brancas. Ficamos imóveis em pé. Olhamos uns para os outros; todos têm a mesma expressão. Um médico está parado ali adiante e uma de nós o inquire:

– Senhor, por favor, diga quantas de nós deveremos deitar numa cama?

Pergunta risível, mas ele não sorriu. Sabia o quanto havíamos sofrido até então. Em voz baixa, e em alemão corrente, respondeu:

– Queridas crianças. Vocês estão na Suécia, em que cada ser humano tem amor igual um pelo outro. Não temos arames à nossa volta, vocês estão livres. Vocês irão se alimentar e descansar, o quanto desejarem. Esse será o vosso quarto. Há vinte camas e vocês são vinte também. Entrem e durmam bem!

FOME

No começo a gente não conseguia comer o pão, porque parecia feito de serragem. Depois, quando já sentíamos muita fome, chegávamos a esconder o pão embaixo do travesseiro, para ninguém roubar. Nós éramos quatro e a Gisie dividia o pão em quatro partes, para comermos uma porção e deixarmos as outras duas para mais tarde, porque só tinha pão uma vez por dia. A Gisie era a mais velha, ela era como a chefe de nós quatro: Alice, Hajnal, Gisie e eu.

Parece que a necessidade de comer, para quem passa fome, é mais forte do que a própria necessidade de viver. Havia muito poucos casos de suicídio nos campos de concentração, um gesto que não seria tão difícil. Era só atirar-se contra o arame eletrificado. Mas quase ninguém fazia isso; havia o próximo pão.

Viver, assim, reduz-se praticamente a comer; ou melhor, comer é mais do que viver. Depois de terminada a guerra, quando Liwia estava indo para a Suécia, levada pela Cruz Vermelha, todos lhe ofereciam comida. Chocolates, pão, guloseimas, todos jogavam comida para dentro do trem, felizes de poder alimentar aqueles que tinham passado fome. Mesmo no campo, o assunto principal era a comida, e muitos, provavelmente, sobreviveram para lembrar da comida, para conversar sobre a comida, além de simplesmente para comer. Não se comia para viver; vivia-se para comer.

Saber se relacionar com a comida, dividindo-a em várias partes, guardando-a, barganhando com ela, fazendo do pão uma moeda cara, garantia de mais um dia, para então consagrar-se à próxima busca de pão. Essa manutenção ínfima do corpo e de algum resto de astúcia permitia aos prisioneiros, à noite, durante o trabalho ou em algum momento de conversa, falar sobre outras comidas, mais sofisticadas, gesticular sobre elas e fazer de conta que elas existiam. Parece que os sonhos também eram preenchidos com comida. O corpo e a alma – Que alma? O que é a alma de um prisioneiro faminto, de qualquer pessoa faminta? A fome faz pensar que a alma é simplesmente uma invenção do corpo, para aqueles que estão abastecidos e não precisam pensar em comida – de uma pessoa com fome são uma demanda permanente por comida. Como se os humanos se tornassem parasitas, vermes enlouquecidos, girando desnecessariamente num vácuo, desesperados atrás de migalhas, não para viver, mas simplesmente para comê-las. Comer para comer.

Esse processo de animalização reforçava a ideia que os nazistas tinham de que os prisioneiros eram mesmo como animais e isso os fazia sentir ainda mais ódio, como se a animalização justificasse a perseguição. Não seria muito mais digno se matar? Por que se humilhar tanto para conseguir um pedaço de pão duro e velho? As pessoas roubavam pão umas das outras, tiravam pão de cadáveres – por quê?

Muitos israelenses condenam os judeus dos campos de concentração por não terem resistido mais e melhor; por terem se submetido tão brandamente, animalescamente, por uma ração de sopa, por um pedaço de pão. Há uma inversão e uma perversão nessas ideias. Ninguém que não esteja passando ou tenha passado fome tem a mais remota noção do que ela seja e dos efeitos que ela provoca no comportamento humano, por mais ética que a pessoa seja. Ninguém sabe se a vida ou, mais absurdamente ainda, os valores de alguém são mais importantes do que comer, quando não se tem comida. Da parte dos nazistas, sua tática consistia em transformar os efeitos da carência de tudo – a fome, a sede, o frio, a sujeira – em causa; como se tudo estivesse acontecendo porque os judeus fossem originalmente como animais, e não o contrário. Essa é a formação básica do processo de alienação: trocar os efeitos pelas causas.

Nas páginas do diário de Liwia, como nas de vários outros sobreviventes, fala-se muito de comida. Um nabo, uma fatia de maçã, cascas de batata, metade de uma ração de sopa congelada e infectada, um resto de manteiga, tudo é motivo para viver mais um dia, e a vida, nessas condições, é um dia. Ela conta das batatas podres que comeu, dando muita risada. Comíamos batatas podres como se fosse ouro! Nunca comi nada tão gostoso. Sabe, quando a gente tem fome, tudo parece bom!

Talvez fosse por isso que ela transformava várias comidas, durante a nossa infância, em brincadeira. Tinha as salsichas cortadas em pedacinhos e montadas sobre bolinhas de pão preto, espetadas com um palito de dente: eram os soldadinhos. Tinha o frango cozido no centro do prato, cercado de arroz e o molho esbranquiçado nas bordas: era a ilha. Os bolinhos de massa de batata recheados de geleia e, com os restos da massa, umas tirinhas, que eram as cobrinhas. Os ovos com espinafre; a sopa de pêssego e claras de neve; o sorvete de café no canudinho. O goulash, o cholent, que ela ficava preparando durante toda a noite, acordando duas vezes para mexer na panela. Carne, ovos, batata e feijão branco, tudo misturado. Comida de quem não tem o que comer e, misturando tudo, inventa um prato que acaba sendo incorporado à culinária. O bife de contrafilé, passado só na manteiga, sem bater e frito na chapa. Os jantares de sexta-feira, quando vinham a avó e seu irmão, o tio Artur. Jantares caprichados, com entrada, prato principal e sobremesa. Ela nunca foi muito esmerada na cozinha, nem nunca soube fazer muitos pratos, mas dominava perfeitamente aqueles que fazia. E os bolos de Yom Kippur: rocambole de chocolate, com o chocolate respingando quente; rocambole de nozes. Macarrão com geleia no forno. Ela parece ter mais prazer em ver os outros comerem do que em comer propriamente. Come muito pouco e nunca gostou de restaurantes. Sempre quer dividir as porções e não se conforma com os pratos individuais.

Toda a estratégia nazista de liquidação, de extermínio radical, além do assassinato direto, consistia em produzir fome. A fome é a pior privação, a mais bestial de todas, e era ela que sustentava todo o processo paranoico e de extermínio da identidade humana e cultural dos prisioneiros. Não se tratava somente da dificuldade material e logística de enviar todos para as câmaras de gás; era uma etapa necessária do trabalho de diluição do homem no homem. Os campos de concentração são a fome; mais do que tudo é ela a determinante de todos os outros acontecimentos, belos ou horríveis.

PALAVRA

Mãe, se você precisar se lembrar de alguma palavra que diziam no campo, qual seria? Achtung e Zeltappell. Só me lembro dessas duas. Mas você não se lembra de mais nenhuma palavra? Não, não me lembro, não. Só isso que você quer saber?

A filha fica irritada. Como é possível ela não se lembrar de mais nenhuma palavra, se passou onze meses no campo? Nem palavras dos oficiais, nem dos outros prisioneiros, nem as que ela mesma deve ter pensado? Por que não se lembra de palavras, se não existe nada mais importante do que elas? E ela ainda pergunta se é só isso que a filha quer saber. Como se fosse pouco.

Liwia tem vergonha de que o diário que ela escreveu na Suécia seja publicado, porque acha que não tem estilo literário nenhum e sabe que o texto da filha vai ser carregado de estilo. Não há como comparar, a mãe pensa. Como aquele diário tão simples, tão sem palavras, poderá aparecer junto com as impressões da filha, que se preocupa tanto com a forma como as coisas são ditas? Ela não entende que é justamente isso o que a filha procura. Tem vergonha, eventualmente, das palavras de que se lembra. Não são palavras à altura dos pensamentos complexos da filha.

Como será para ela ter uma filha que se ocupa de palavras? Será que isso a faz se sentir mais envergonhada, orgulhosa, medrosa ou será que foram justamente as palavras e as não palavras dela que fizeram a filha escolhê-las para viver? Afinal, a filha está tentando dizer o que ela não quis, não pode dizer. A filha sabe e a mãe autoriza que essas palavras sejam ditas agora, da maneira que a filha quiser. Como ela poderá escolher as palavras das quais a mãe não se lembra? A filha fantasia: se tivesse estado lá, se lembraria de tantas coisas. Outra licença indevida, como tantas que acontecem nesse sequestro e apropriação das palavras da mãe. É preciso roubar um pouco da vida do pai, da mãe, para conseguir sustentar sua sobrevivência. Ter estado onde eles estiveram, em seu lugar, é uma fantasia ridícula, mas inevitável. É um capricho, uma veleidade, mas é também uma redenção. O desejo de salvar um pouco o sofrimento já vivido.

Achtung significa atenção. Zeltappell significa chamada. Atenção, ao menos em português, é um chamado para que alguém seja mais cuidadoso, olhe mais em redor, fique mais concentrado, mas também é o cuidado que se tem para com alguém, um olhar mais demorado, alguma forma de carinho. Mas em alemão, não. Achtung, em alemão e nessas condições, quer dizer: é proibido! Não faça isso! Uma falsa advertência. Um disfarce, como se dizendo: se você fizer isso, será punido. Mas que diferença isso faz, se, mesmo não fazendo aquilo, o prisioneiro também será punido? Para que prestar atenção? Para que advertir? Como é difícil entender a lógica do medo que se instala na linguagem, o porquê da linguagem recrudescer um medo que está além e aquém dela. Como se ela fosse um anteparo: se o soldado não disser Achtung, quem sabe o prisioneiro não poderá se sentir mais tranquilo? Mas, se ele disser, é melhor se precaver.

A filha não entende nada. Como ela reagiria diante de um Achtung que, na verdade, não quer dizer nada? A filha não aguenta palavras que não querem dizer nada. Fica escarafunchando o significado de cada placa de trânsito; apoia-se na etimologia de cada coisa para entendê-la melhor, esmiuçá-la até transformá-la em alguma possibilidade de poesia.

O Zeltappell era a chamada que os nazistas faziam várias vezes por dia, com o pretexto de verificar se todos os números batiam, se os prisioneiros da manhã eram os mesmos da noite, se ninguém havia sumido, fugido, adoecido, dormido, morrido.

Atenção e chamada foram as duas únicas palavras que sobraram na memória dela, de onze meses de terror. Como se o campo tivesse sido uma sala de aula. Atenção para a chamada.

Se a filha precisasse se lembrar de algumas palavras que simbolizam sua mãe, diria “que que fala quê?” – que é o que ela diz quando quer se lembrar de algum assunto que esqueceu. É sua maneira de dizer: “O que eu queria falar?” “Premiera”, que é o seu jeito de dizer “primeira”. “Volan”, que é “volante”. “Que tem novidade?”, no lugar de “Tem alguma novidade?”. No news, good news. “Não tem importância” e “Que que tem?”. Ela transforma várias palavras e perguntas do dia a dia em música. Se alguém diz que quer comer, ela canta: “Comer, comer, é o melhor para poder crescer!” Até hoje ela não aprendeu a falar o xingamento “Vai tomar banho”. Diz assim: “Vai tomando banho.” Sempre que alguém a fechava no trânsito, era isso o que ela dizia, enquanto ainda dirigia: “Vai tomando banho.” É o pior xingamento que ela consegue dirigir a alguém.

Nos últimos anos, ela tem, cada vez mais, ficado em silêncio. Nas reuniões familiares, o que ela mais faz é ficar olhando; um pouco para o vazio, um pouco para as pessoas. Às vezes ela solta um: “Tudo isso saiu de mim!”

No casamento da neta, era inevitável vê-la embaixo da chupá [11] e pensar: ela saiu da guerra e agora está ali, vendo a neta se casar no Brasil. Onde a história foi parar? Como os caminhos foram percorridos? Qual será a sensação de ter estado lá e agora estar aqui? Qual é o percurso estabelecido pela memória que passa por essas duas coisas? A impressão que dá, quando ela queda silenciosa, é que algo assim deve estar passando, mesmo que em silêncio, por sua cabeça. Olhos que veem, mais do que palavras que possam dizer este pequeno absurdo que é essa mudança de destino. Como é possível uma só vida encerrar duas possibilidades tão distintas? Que palavras poderiam dizer isso? Achtung e Zeltappell? Onde foram parar estas palavras, agora? Em que boca elas estão, por quem elas estão sendo ditas, que palavras podemos dizer nós, que palavras ela pode lembrar, tanto quanto aquelas que ela esqueceu?

Quais são as palavras que ela esqueceu?

Um dia, ao telefone, ela, que gosta de ficar imaginando situações, perguntou à filha: “Filha, o que os cegos estão sonhando?” De início, a filha não entendeu. Parecia tratar-se de cegos específicos em uma situação específica e que aqueles cegos estariam sonhando alguma coisa naquele instante. Ela acrescentou: “Sim! O que eles estão sonhando, se não enxergam? Como podem ver imagens nos sonhos?” Então a filha entendeu e se lembrou de que a mãe confunde os usos do presente simples e do presente contínuo. “O que os cegos estão sonhando?”, na verdade, é “O que os cegos sonham?”. Mas, de uma forma inesperada e subitamente bela, aquela frase, em sua suspensão do tempo, em seu deslocamento gramatical e semântico e em seu significado autônomo, como que independente de qualquer lógica narrativa, sintetiza exatamente o estar no mundo da mãe. Como se ela estivesse fincada no presente contínuo, num eterno vir a ser, maravilhada com as possibilidades do mundo e da natureza. Houve a guerra, houve o exílio, o sofrimento, tudo. Mas esse passado, que houve e que não é negado, mas esquecido, se mistura, em sua memória, a uma disposição perene para o presente, sem o domínio perfeito da gramática, mas como uma apropriação deslocada, em que a percepção das coisas importa mais do que as coisas mesmo.

[1] Senta, cidade na província sérvia chamada Vojvodina (pronuncia-se “vóivodina”), às margens do rio Tisa.

[2] Szeged, a terceira maior cidade da Hungria, ao sul do país, próxima à fronteira com a Sérvia.

[3] Baja (pronuncia-se “báia”) é um vilarejo na Hungria, a 150 quilômetros ao sul de Budapeste. Fica ao norte da fronteira entre Hungria, Croácia e Sérvia.

[4] Revista de pavilhão.

[5] Hajnal (pronuncia-se “cainal”) é um nome húngaro.

[6] Nome das Forças Armadas da Alemanha nazista, entre 1935 e 1945. As Waffen-SS eram o braço do esquadrão de proteção do Partido Nazista, que reunia as polícias secreta e política.

[7] Pequena cidade da Dinamarca, na fronteira com a Alemanha.

[8] A data correta seria 2 de junho.

[9] Pronuncia-se “boje pravde” – são as primeiras palavras dos versos do hino nacional da Sérvia: Ó, Deus da justiça.

[10] Alusão ao fato de que o regime monárquico da dinastia dos Karadjordjević foi derrubado por Tito, que proclamou a República e instaurou um regime socialista unipartidário, com o fim da Segunda Guerra Mundial.

[11]Espécie de tenda sob a qual se realiza o casamento judaico.

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/nem-vivos-nem-mortos/

Os ponteiros do relógio

Um poeta à espera da polícia

Janeiro de 2020

Por Noemi Jaffe para Revista Piauí

Anna Akhmátova estava com a roupa errada para a temperatura de Moscou e, além disso, também irritada, porque, desajeitado como sempre, seu filho não tinha conseguido encontrá-la na estação. E não era só por isso, mas porque ela preferia que Osip[1] fosse buscá-la e que eles então viessem de lá até nossa casa contando piadas idiotas um para o outro. Sabe por que os judeus têm nariz grande? Porque o ar é de graça. Ou: um rato começa a correr loucamente e outro rato, correndo atrás dele, pergunta, por que você está nessa correria? E aí ele responde que ouviu dizer que os camelos vão ser castrados. Mas você não é um camelo! Está certo, então tente provar isso para a polícia! Ela era apressada enquanto Osip era lento e um tentava convencer o outro de que a sua velocidade era a mais certa.

Mas, naquele dia, o clima não comportava muitas piadas e, enquanto esperávamos por algo que fatalmente iria acontecer, sem entender exatamente o porquê, nem como, nem quando, Osip saiu à procura de alguma coisa para oferecer a Anna. Ela nem fazia questão de nada, mas para Osip era essencial manter a dignidade de um anfitrião. Talvez os costumes nos salvassem de nos transformarmos em bestas e, de qualquer forma, era bom sair atrás de algo, em vez de ficar parado em casa aguardando a polícia. Não tínhamos absolutamente nada na cozinha, nem um pepino ou uma batata, luxos de que não sentíamos mais falta.

Osip voltou carregando um único ovo, que segurava com cuidado e caprichosamente, um bibelô de porcelana. O ovo ficou lá, parado, depois que eu o cozi por alguns minutos na água. Descascado e quieto. Anna não tocou nele, nem eu, nem Osip. Parecia bom somente tê-lo por perto e poder observá-lo, branco como uma bola de neve, naquele calor de Moscou.

Nós três sentados no santuário – o nome que dávamos à nossa cozinha – parados, esperando o inevitável, que poderia vir naquele dia ou no dia seguinte, mas que viria, e o ovo junto, como se esperasse conosco, pactuando da nossa angústia. Nessas horas, nunca sei se o melhor é que a desgraça chegue logo ou que demore. Talvez eu prefira que a polícia chegue depressa, diga a que veio, vasculhe, torture e dê seus motivos falsos ou verdadeiros e depois parta, dando um intervalo mais longo para a próxima investida, apesar de nunca sabermos se, daquela vez, Osip seria levado para sempre ou por alguns dias.

Quem sabe até Anna pudesse ser levada. Mesmo assim, ela ainda vinha à nossa casa. Não era uma forma de masoquismo nem a prova de uma amizade fiel, que arrisca a própria vida para ficar junto de nós. Não. Era só a vontade de estar perto, sem motivo claro. Isso e pronto. O mesmo que faríamos com ela, sem pestanejar, sem pensarmos nas nossas vidas, a coisa menos importante nessa hora. O importante mesmo era que eles não encontrassem o que buscavam: o poema sobre o georgiano imbecil, que, aliás, eles nunca encontrariam, porque Osip nunca o escreveu em lugar nenhum.[2] Mas pode ser que não encontrar fosse ainda pior, porque nesse caso todo o resto se tornaria suspeito, todos os versos que eles jamais entenderiam seriam indícios de contravenção, todas as metáforas obscuras seriam alusões ao regime e nossa casa se transformaria num foco de perseguição.

O certo era que Osip tinha sido denunciado, que já tínhamos percebido a presença de espiões por toda a parte, sempre pessimamente disfarçados. Não sei por que eles ainda se preocupavam em se disfarçar, já que distinguíamos um espia só de olhá-lo de relance. Vizinhos que vinham se oferecer para nos ajudar sem motivo nenhum; porteiros que surgiam da noite para o dia e ficavam lendo o jornal com os olhos vidrados em nós; poetas desconhecidos que apareciam em casa, jurando amor a Osip e que ficavam horas recitando poemas de cor, sem aceitar nenhuma de nossas indiretas para que fossem embora; eletricistas e encanadores que vinham oferecer serviços desnecessários; escritores que vinham verificar as condições de nosso apartamento, como se eles se importassem com isso; pessoas vindo averiguar nosso cupom de ração semanal, para saber se estávamos nos alimentando bem. O comportamento dessa gente era tão artificial que chegávamos a rir entre nós e até para o próprio espião, penalizados do amadorismo e do ridículo a que eram obrigados a se sujeitar. Por que aceitavam esse papel? É claro que havia os convictos, não poucos, que até deviam se oferecer para nos perseguir e que se sentiam realizados e dignos com o cumprimento fiel de sua missão cívica. Mas era perceptível, pelo mal-estar de vários deles, que a incumbência era mais uma obrigação do que outra coisa. Hesitavam, gaguejavam, olhavam para o outro lado, quase pediam para ser descobertos e para não dizermos coisas comprometedoras, para que nós os salvássemos e não o contrário. O que inclusive aconteceu algumas vezes, quando dizíamos coisas irrelevantes, só para que eles tivessem algo a reportar, mas que não nos comprometesse demais, e eles pudessem ficar quites com o governo. Nunca entendi por que aceitavam. Certamente diriam que era pela família, que não queriam correr riscos mais graves e que seriam eles os perseguidos se não aceitassem se disfarçar, mas essa desculpa nunca me convenceu completamente. Não tive filhos, por opção, então não posso dizer o que eu mesma faria se eles fossem ameaçados de morte. Talvez eu também aceitasse me tornar uma espiã. Mas existe certa pressa em ceder à pressão, parece que os espiões esperam que o regime dirija ameaças a suas famílias, para que eles prontamente possam se disfarçar e fazer o mal necessário. Ah, mas e a família, e a casa, a ração, as roupas, o sindicato? Está certo que eu faço parte daqueles que sofreram as perseguições mais duras, mas não entendo a expressão “mal necessário”. Se é mal, não é necessário, e se é necessário, não pode ser mal.

Osip tinha declamado o poema, já tínhamos contado inúmeras vezes, para apenas dez pessoas; uma das coisas mais idiotas e vaidosas que ele fez e que pode ter nos custado a vida. Certamente a dele. Como era possível que uma dessas pessoas tivesse decorado o poema, copiado e mostrado a alguém próximo a Stálin? E quem poderia ter feito isso? Mas aconteceu e agora o dia de virem nos visitar estava próximo. Podíamos sentir no ar espesso que respirávamos, no silêncio e também nos barulhos à nossa volta, nos telefonemas mudos que recebíamos, nas visitas inesperadas que ficavam e ficavam, nos olhares das pessoas na rua. Era insuportável.

Só chegaram depois da meia-noite, na hora em que tínhamos decidido dormir, nós no nosso quartinho e Anna na cozinha, espremida entre o fogareiro e o armário, sobre um amontoado de roupas que servia de colchão. O ovo parado em cima da mesa.

Muitos de uma vez, uniformes ocupando o apartamento, chapéus e botas, casacos até os joelhos, apertando, espremendo, apalpando os bolsos, as costas, as pernas, atrás de armas e bilhetes, documentos e dinheiro. Era a chamada operação noturna, propositalmente escolhida pelos agentes para que as coisas ficassem mais perigosas e eles pudessem se divertir um pouco mais, com algum possível risco de resistência, ao que eles poderiam reagir e, quem sabe, atirar, ferir e até matar. Era o que tinha acontecido com Isaac Babel,[3] já doente e desarmado, mas que mesmo assim não cedera facilmente à polícia e, por isso, tinha levado uma coronhada tão violenta que acabou ficando com um buraco na cabeça até sua morte, alguns anos mais tarde.

E lá estávamos nós, também cansados, apalermados e sem resistir a nada, também diante da chance de sermos agredidos. Anna, para nós, era até uma espécie de álibi, porque eles não poderiam desaparecer com ela ou mesmo feri-la. Ela já era conhecida em todo o país e importante demais para isso.